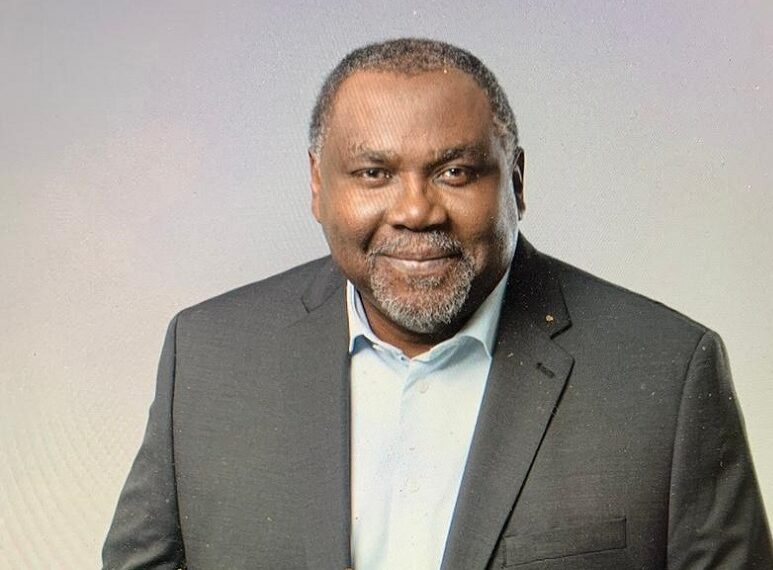

Artiste, acteur, réalisateur et ancien ministre de la culture et de la communication au Québec, Maka Kotto, revient sur son parcours et ses relations avec la culture et la politique.

Nous sortons de la 29e édition des Écrans Noirs. On vous a vu plus en retrait que sur les feux des projecteurs, pourquoi ?

J’ai déjà eu mon temps sous les projecteurs. Aujourd’hui, je me situe davantage dans une dynamique de transmission. Bien avant la politique, à mes débuts dans le milieu artistique, j’ai eu l’occasion de former de jeunes Français, mais aussi des Nord-Africains, alors que j’étais moi-même encore un jeune comédien. J’y ai découvert le plaisir de transmettre, un plaisir qui ne m’a jamais quitté. Désormais, en retrait, j’observe, j’accompagne, je tends la main. L’année dernière, de jeunes participants du festival m’ont sollicité pour partager mon expérience. J’ai accepté, à condition que les organisateurs en soient d’accord. Cette année, ce rendez-vous a été honoré. C’est ma place aujourd’hui : être disponible pour ceux qui viennent après nous.

Vous avez un parcours foisonnant : artiste, acteur, metteur en scène… Qu’est-ce qui vous a orienté vers le cinéma ?

C’est le théâtre qui a ouvert la première brèche. Au collège Lieberman, à Douala, les activités artistiques et culturelles étaient prises très au sérieux par nos éducateurs et nos curés. Très tôt, j’ai goûté à la magie du théâtre grâce aux tournées de troupes prestigieuses comme la Comédie-Française. Ceux qui travaillaient bien à l’école avaient le privilège d’assister à leurs spectacles : un véritable choc esthétique pour moi. Il faut ajouter à cela la théâtralité des messes, qui m’a aussi marqué. Avant de rêver de devenir acteur, j’ai même envisagé la prêtrise. Mais mes éducateurs m’ont vite rappelé que j’étais un peu trop « tête brûlée ». Dès l’âge de 11 ans, j’écrivais mes propres textes et je mettais en scène des pièces pour les présentations de fin d’année. Le goût de la scène m’a façonné. À partir de là, le cinéma n’était plus très loin.

Comment s’est opérée la transition entre cinéma et politique ?

Elle s’est faite tout naturellement. Mon engagement artistique a toujours été traversé par des préoccupations sociales et politiques. En France, avec des amis venus de milieux variés (médecins, journalistes, juristes, psychologues, publicitaires), nous avions créé un groupe de réflexion et de pression baptisé le Cercle Ménès, du nom du premier pharaon qui avait unifié la Haute et la Basse Égypte.

Puis le cinéma m’a ouvert d’autres portes : une rencontre marquante au Canada, des projets artistiques qui m’ont poussé à m’y installer après avoir longtemps navigué entre l’Europe et l’Amérique. Mais partout, je restais engagé pour les causes sociales. C’est dans ce contexte que feu Bernard Landry, alors Premier ministre du Québec, m’a convaincu de me lancer en politique. Il croyait qu’une voix comme la mienne pouvait enrichir le débat et ouvrir de nouvelles perspectives pour l’avenir du Québec.

Comment vos origines ont-elles influencé votre créativité ?

Elles m’ont façonné en profondeur. Mon enfance au Cameroun a été bercée par deux grand-mères extraordinaires, de véritables sages. Elles m’ont initié à une vision élargie de la vie, qui ne se limite pas au visible, mais qui intègre aussi le métaphysique, le spirituel. Cette ouverture m’a enraciné dans une posture d’animiste fondamental. Même lorsque j’ai vécu loin du Cameroun, ce socle m’a nourri. Il a irrigué mon imaginaire, ma créativité et ma façon d’habiter mes personnages ou mes récits.

Y a-t-il un rôle ou un projet qui vous a particulièrement marqué ?

Difficile de choisir… mais je pense au rôle du président Kasa-Vubu dans Lumumba de Raoul Peck. Ce personnage me ressemblait si peu qu’il a fallu plonger dans des recherches minutieuses pour l’incarner. Le plus beau compliment a été que beaucoup de spectateurs n’aient pas reconnu l’acteur derrière le personnage : j’étais devenu « l’autre ». Ce film m’a marqué aussi parce qu’il restitue une page essentielle de l’histoire africaine : celle de Lumumba, figure héroïque et tragique de notre continent.

Votre expérience artistique a-t-elle influencé votre mandat de ministre ?

Évidemment. Je venais de ce milieu, je connaissais ses codes, ses besoins, ses urgences. Les artistes me connaissaient aussi. J’ai pu défendre avec conviction les budgets destinés aux arts et à la culture au Québec, convaincu que préserver la vitalité artistique, c’est aussi préserver l’identité québécoise en Amérique du Nord.

Quelle place la culture occupe-t-elle, selon vous, dans une société démocratique ?

Une place centrale. Sans culture, une société n’a pas de colonne vertébrale collective. Elle se fragmente, se perd. La culture relie, structure, rassemble. Ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Et ce n’est pas un hasard si tant de pays occidentaux investissent massivement dans les arts et la culture. Ils savent que sans cet investissement, les peuples perdent le fil de leur propre récit.

Vous sentez-vous aujourd’hui plus artiste ou homme politique ?

Je me définis avant tout comme humaniste. Les arts et la culture m’ont toujours accompagné. La politique, pour moi, n’a été qu’une parenthèse ; une parenthèse utile, mais brève. J’y ai apporté ce que j’étais déjà. Je n’y suis jamais allé pour prendre, mais pour servir.

Avez-vous encore des projets de cinéma aujourd’hui ?

Je ne cherche plus les projecteurs. Mon rôle est désormais dans la transmission. Je continue à accompagner les jeunes, à partager ce que j’ai appris, bénévolement, avec humilité. Car une vie ne suffit pas pour tout apprendre, mais on peut toujours offrir une parcelle de savoir à ceux qui suivent.