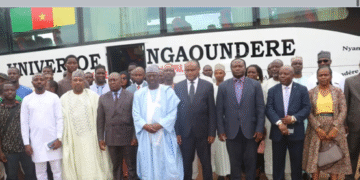

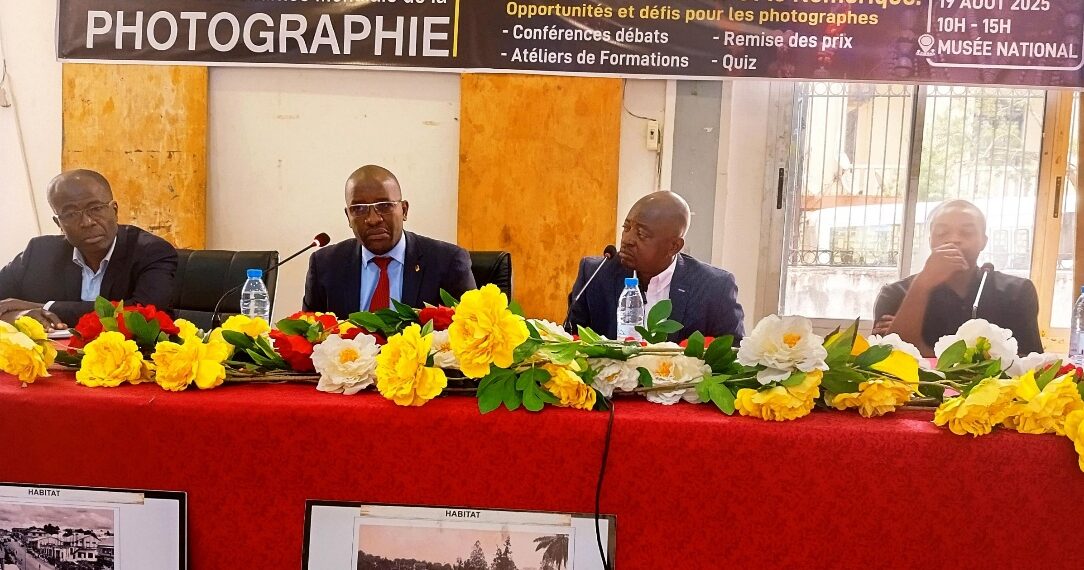

Le 19 août 2025, le Musée National de Yaoundé a accueilli une conférence-débat autour des mutations de la photographie à l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle. Panélistes et public ont échangé sur les défis, les opportunités et la nécessité de former les jeunes.

La salle est presque comble, bercée par le cliquetis des chaises qu’on déplace à la hâte. Certains jeunes ajustent leur appareil photo autour du cou, d’autres pianotent sur leur téléphone, déjà prêts à enregistrer le café débat. Sur l’estrade, trois chaises occupées: Fabrice N’gon, commissaire d’exposition, Jacques Albert Monty, expert de l’archivage, et Narcisse Tchandeu, historien de l’art.

Une quatrième chaise reste vide, un panéliste manque à l’appel. C’est Narcisse Tchandeu qui ouvre la discussion. L’historien plonge l’auditoire dans l’univers des métadonnées iconographiques. Il explique que chaque photo porte une carte d’identité invisible (date, lieu, auteur) qui garantit son authenticité: « Dans un monde où une image peut être générée par un logiciel, ces informations deviennent une arme pour lutter contre la falsification.

Il est donc urgent que les jeunes photographes d’aujourd’hui nourissent les banques d’image du pays pour la mémoire de demain», souligne-t-il. Puis, il élargit son propos à la photographie générative et augmentée: « Aujourd’hui, une image ne naît plus forcément de la rencontre entre un œil et un appareil photo, poursuit-il. Elle peut être créée de toutes pièces par un algorithme à partir de simples mots clés». Sur l’écran, un exemple s’affiche: une place publique ordinaire transformée en un paysage féérique de gratte-ciel futuristes, entièrement fabriqué par une IA.

Le relais est pris par Jacques Albert Monty. Pour cet expert de l’archivage, l’IA est “une chance inespérée”: elle permet de restaurer des clichés abîmés, d’indexer des millions d’images et de faciliter leur accès aux chercheurs comme au grand public. Mais il met aussi en garde: « Sans une politique de sauvegarde, nos mémoires visuelles risquent d’être perdues dans l’océan numérique. Et c’est là que l’archiviste entre en jeu. Il doit accomplir la règle ITCD: Identifier-Traiter-Conserver- Distribuer»

La légitimité du photographe en question

La conférence prend une autre tournure quand vient le moment des questions. Les mains se lèvent et une retiendra particulièrement l’attention : « Quelle est la légitimité du photographe, quand il est lui-même étranger à son métier ? » interroge un photographe amateur. La question percute, car elle touche à l’essence même de la rencontre : qu’est-ce qu’être photographe aujourd’hui, à l’ère où l’IA peut produire des images en quelques clics ? Fabrice N’gon insiste sur la dimension artistique : « La légitimité, c’est le regard. Ce que vous racontez avec votre photo. » Tchandeu, plus pragmatique, renvoie à la maîtrise technique : sans elle, le photographe risque d’être effacé par les machines.

Alors que la salle croit la conférence terminée, la chaise vide s’anime enfin. Yannick Gawene, entrepreneur, entre discrètement et prend place. Lui parle d’argent et d’opportunités. « La photographie, dit-il, n’est pas seulement un art, c’est aussi une industrie. Elle peut créer des emplois, générer de la valeur et nourrir son homme. » Pour convaincre, il cite des exemples de studios et de photographes locaux qui ont bâti un véritable business, parfois même à l’international. Son message aux jeunes est clair : il ne suffit pas de prendre des photos, il faut aussi savoir vendre son regard.