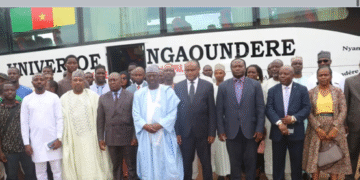

La famille africaine, dit-on, est un pilier. Solide, généreuse, extensible à souhait. Une institution sacrée où l’on ne vit pas pour soi, mais pour le clan. On y apprend la solidarité dès le berceau, on y grandit sous l’œil vigilant de la grand-mère, du cousin aîné, du voisin devenu oncle par proximité.

Mais derrière ce tableau chaleureux se cachent des contradictions. Car si la famille africaine est censée être un refuge, elle peut aussi devenir un lieu d’injonctions et de pression. L’enfant y est élevé pour répondre aux attentes du groupe, souvent au détriment de ses choix personnels. On y impose parfois les silences, les sacrifices, les traditions figées.

Aujourd’hui, cette structure vacille. L’urbanisation, l’émigration, l’individualisme grignotent peu à peu les repères anciens. Les jeunes ne veulent plus se sacrifier pour des oncles ingrats ou épouser quelqu’un « choisi par la famille ». Certains préfèrent construire leur propre tribu élective, faite d’amis loyaux et d’amour sincère.

La famille africaine se redéfinit, entre héritage et modernité. Elle n’est plus forcément nombreuse, mais cherche à rester soudée. Elle n’est plus figée, mais apprend à s’adapter. Elle reste ce lieu de transmission et de valeurs, à condition qu’elle accepte aussi de se remettre en question. Au fond, la vraie famille n’est peut-être plus celle du sang uniquement, mais celle qu’on choisit d’aimer, d’écouter et de protéger.