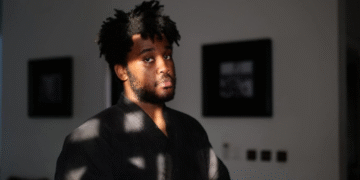

Dans la rue, à l’université, sur les réseaux sociaux ou dans les marchés, ils s’affichent sans complexe. On y voit les baya colorés qui ornent les hanches, les piercings au nez, au nombril, à la langue, les chevillères qui tintent sous les pas. Ces accessoires, autrefois considérés comme simples éléments esthétiques ou culturels, sont aujourd’hui au cœur d’un débat sociétal brûlant.

Dans certains milieux conservateurs, ces bijoux sont encore associés à la provocation, voire à la dépravation. La jeune fille qui porte des baya serait forcément « légère » ; celle qui arbore un piercing ne serait pas « sérieuse ». Mais d’où viennent ces jugements à l’emporte-pièce ? Le corps n’appartient-il pas à celui ou celle qui l’habite ? Pourquoi tant de méfiance envers des ornements qui, pour beaucoup, relèvent d’un choix personnel, d’une affirmation de soi, ou même d’un simple goût pour la mode ? Il faut aussi rappeler que plusieurs de ces bijoux sont d’origine africaine.

Les baya, par exemple, portés à la taille, étaient jadis symboles de féminité, de fertilité ou d’appartenance ethnique. Le rejet actuel n’est-il pas, au fond, le reflet d’un malaise culturel et d’une influence étrangère mal digérée ? Il est peut-être temps de sortir du jugement facile. Chacun devrait pouvoir porter un bijou, ou pas, sans avoir à se justifier, sans se faire étiqueter. Derrière chaque piercing, chaque anneau, il y a une histoire. Parfois intime. Souvent sincère. Toujours personnelle.