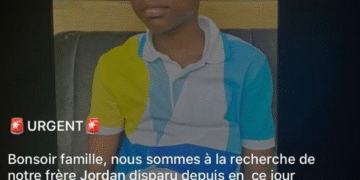

Chaque jour ou presque, une nouvelle alerte surgit sur nos écrans. Une photo floue, un prénom, un âge, un quartier, une heure… et cette phrase, désormais familière : « disparu depuis… ». Et pourtant, après quelques secondes d’émotion, de clics ou de réactions, la vie continue, comme si de rien n’était. L’enfant, lui, ne revient pas toujours.

Les cas de disparitions se multiplient, surtout depuis la rentrée scolaire de septembre. Des élèves, souvent mineurs, portés disparus à la sortie des classes ou en mission pour une course banale. Et si les réseaux sociaux se veulent le relais immédiat de ces alertes, ils ne sont que le miroir d’une société de plus en plus insensible. À force de voir défiler les visages, on ne les voit plus. On partage par automatisme, sans réel suivi, sans questionnement.

Une alerte en chasse une autre. Le plus troublant, c’est le silence. Celui des autorités parfois lentes à réagir. Celui des établissements scolaires dépassés. Celui, surtout, de l’opinion publique. On en parle à peine. On banalise. On détourne le regard. Et cette indifférence, à force, devient complicité. Car fermer les yeux, c’est laisser faire.

Ne pas poser de questions, c’est cautionner. Et dans ce contexte, chaque disparition devient un symptôme d’un mal plus profond : l’érosion de notre conscience collective. Le danger n’est plus seulement l’enlèvement, mais aussi l’oubli.