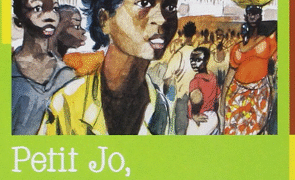

Chaque rentrée scolaire ramène avec elle son lot de bonnes résolutions. Cahiers neufs, stylos alignés, emplois du temps accrochés aux murs etc. Mais quelques jours, parfois même quelques heures plus tard, certains élèves prennent déjà un autre chemin : celui de l’école buissonnière. Autrefois synonyme d’aventure dans les champs, l’expression garde aujourd’hui un goût amer.

Fuir les salles de classe n’est plus un acte de rébellion romantique, mais souvent le symptôme d’un malaise plus profond. Ennui, surmenage, peur du regard des autres, ou manque d’encadrement. Les raisons varient. À côté de cela, il y a ceux qui y voient un moyen rapide de s’échapper des contraintes scolaires pour flâner, traîner ou même exercer de petites activités informelles.

Mais à quel prix ? À force de sauter les cours, on saute aussi des étapes cruciales de la formation, on prend du retard, on se marginalise. Et parfois, on glisse sans s’en rendre compte vers l’abandon scolaire. Pourtant, tout ne repose pas que sur les épaules des élèves. Une école qui ne sait pas intéresser, qui n’écoute pas, qui sanctionne plus qu’elle n’accompagne, peut elle aussi pousser à la fuite.

Il faut repenser les méthodes, redonner du sens à l’apprentissage, faire en sorte que l’école devienne un lieu de vie, pas une prison à fuir. Et surtout, il faut écouter. Derrière chaque élève qui sèche les cours, il y a une histoire, un besoin non exprimé, une détresse parfois invisible.

L’école buissonnière ne doit pas seulement être punie, elle doit être comprise. Car c’est souvent en comprenant qu’on ramène les enfants sur le bon chemin.