Des jeunes délinquants, connus sous le nom de microbes, ont semé le chaos dans un bistrot du quartier Bastos le week-end dernier, arrachant au passage téléphones portables et objets de valeur. Une pratique criminelle qui alimente un climat de frayeur dans la capitale.

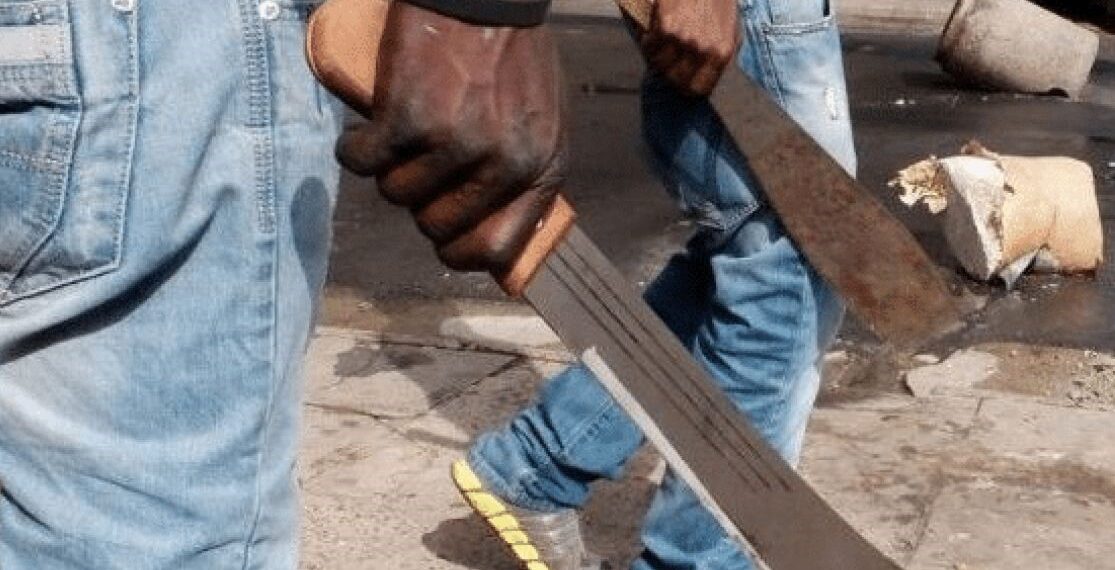

Ils opèrent par petits groupes. Parfois à l’aube, souvent en pleine journée. Armés de machettes, couteaux, barres de fer, ils dépouillent, agressent, menacent. À Yaoundé, ces jeunes délinquants, appelés « microbes », gagnent en visibilité, en audace et en violence. Ils ont longtemps fait la loi dans les rues de Douala ; aujourd’hui, la capitale politique est leur terrain de jeu. Ces adolescents et jeunes adultes, livrés à eux-mêmes, transforment les artères de la capitale camerounaise en zones à risque.

Le 02 août 2025, ils ont semé la terreur dans un bistrot du quartier Bastos en s’attaquant à des jeunes gens qui discutaient autour d’un pot. Derrière cette criminalité inquiétante se cache une réalité sociale beaucoup plus vaste et alarmante. Au fil des mois, les agressions se multiplient dans des quartiers. Mokolo, Messa, Ngoa-Ekelle, Mimboman, Etoudi… aucun arrondissement ne semble épargné. La peur gagne les rues. Les passants pressent le pas, les commerçants ferment tôt, et les taxis refusent certaines zones après 20 heures. Les « microbes » sont parfois des jeunes déscolarisés ou analphabètes, qui ont trouvé dans la violence une forme d’existence.

Certains sont orphelins, d’autres ont fui des foyers instables. Beaucoup vivent dans la rue ou dans des maisons inachevées. Leur quotidien est fait de survie : vols, drogue, petits larcins, parfois prostitution. Le vide éducatif et affectif les pousse à intégrer des bandes qui leur offrent un semblant de famille, mais les enferment dans un cycle infernal. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il prend une ampleur préoccupante. Il reflète surtout la faillite des politiques publiques d’encadrement et de protection de la jeunesse.

Depuis des années, les rapports d’ONG et d’experts alertent sur le décrochage scolaire massif, le chômage des jeunes, l’insuffisance des centres de formation, et la quasi-absence de dispositifs de réinsertion. La société camerounaise, souvent prompte à condamner, peine à comprendre que ces jeunes ne sont pas nés délinquants. Ils ont été abandonnés à leur sort par des institutions défaillantes. Il est plus facile de parler d’insécurité que de poser les vraies questions : que fait-on pour prévenir la délinquance ? Où sont les éducateurs de rue ? Pourquoi si peu de programmes sociaux ? Pourquoi tant d’inégalités dans l’accès à l’école, à la santé, à la culture ? Le piège de la réponse sécuritaire face à cette montée de la criminalité juvénile, la réponse officielle reste principalement sécuritaire.

La police patrouille, interpelle, les quartiers sont quadrillés. Ce jeu du chat et de la souris ne résout parfois rien ou presque. Au contraire, il radicalise. Une fois arrêtés, ces jeunes sont souvent envoyés en prison, où ils côtoient des criminels aguerris. À leur sortie, ils sont encore plus marginalisés, sans repères ni accompagnement. La prison ne devrait jamais être la seule issue pour des adolescents égarés. L’approche punitive seule, sans volet éducatif, psychologique et social, produit plus de violence que de solutions. Le Cameroun a besoin d’une vraie politique de prévention.

Les solutions existent

Les associations de quartier, les éducateurs de rue, les ONG font un travail formidable, souvent avec peu de moyens. Des centres comme le Foyer Saint Nicodème à Yaoundé ou le Centre de Rééducation de Bepanda à Douala tentent de réinsérer des mineurs délinquants. Mais ils restent isolés, débordés, invisibles dans les politiques publiques. Il est urgent que l’État coordonne une réponse globale. Il y a par exemple la création de centres d’écoute, formation des éducateurs spécialisés, financement des projets sociaux pour les jeunes à risque, retour des médiateurs communautaires dans les quartiers sensibles, relance de programmes sportifs et culturels de proximité.

Et surtout, il faut écouter les jeunes. Comprendre leur colère, leur frustration, leurs espoirs. Ce sont eux qui connaissent le terrain. Ce sont eux qui peuvent construire la paix de demain. Les « microbes » sont le symbole d’une jeunesse qui ne croit plus en rien. Pas à l’école. Pas aux institutions. Pas à l’avenir. C’est cette jeunesse-là qu’il faut réconcilier avec la société. Elle a besoin d’écoute, de respect, d’encadrement.

Elle a besoin de croire qu’elle compte. Si rien n’est fait, cette minorité violente pourrait contaminer une majorité silencieuse, nourrie aux frustrations sociales et économiques. Mais si une réponse audacieuse et humaine est mise en place, alors ces jeunes pourront devenir des artisans du changement. Car il ne faut jamais oublier qu’aucun enfant ne naît voleur. Aucun adolescent ne rêve de devenir un « microbe ».