Elles sont pour beaucoup de camerounais un retour aux sources mais aussi un plongeon dans un univers radicalement différent de la vie urbaine.

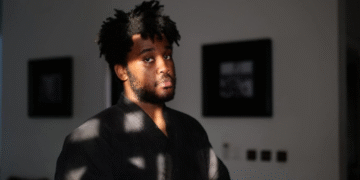

Pour Franck Ekoumé, 17 ans, élève au lycée technique d’Ekounou à Yaoundé, le retour à Ndokobassaben, petit village situé à 20 km de Ndikiniméki, fut une sorte de « déconnexion brutale ». « Là-bas, il n’y avait pas de réseau. Le seul endroit où je captais, c’était au pied d’un arbre, à un kilomètre de la maison », raconte-t-il. Mais ce manque de connexion était aussi un bain de calme. « Je dormais mieux. Pas de bruit de klaxon, pas de voisin qui met la musique à fond. » À peine arrivé, commençait le ballet des retrouvailles. Il fallait embrasser les tantes, serrer la main aux oncles. On recevait les regards curieux des cousins restés au village. « Tu as grandi, hein ! », « La ville te va bien », lançaient-ils. Les premiers jours étaient faits de balades, d’exploration du champ familial et de récits d’exploits scolaires ou sportifs. Pour beaucoup, les vacances au village ne riment pas avec repos. À 6 h, Maéva Moundel, 16 ans, était déjà debout pour puiser de l’eau au puits. « Là-bas, on ne reste pas au lit jusqu’à 10 h. Ma grand-mère ne tolère pas ça », dit-elle. Les tâches s’enchaînaient : vaisselle, balayage de la cour, écosser les arachides, éplucher le manioc, aider à la cuisine.

Le repos était un luxe. Les garçons, eux, allaient au champ avec les parents. Franck partage : « J’ai appris à utiliser la daba, à planter le plantain, à reconnaître les mauvaises herbes. C’était crevant, mais ça m’a appris la vraie vie. » Malgré les contraintes, plusieurs jeunes reconnaissent que les vacances au village sont une occasion unique d’apprendre. On y découvre la patience, l’autonomie, le respect des aînés. On cuisine au feu de bois, à cultiver, à raconter les contes du soir et à écouter la sagesse des anciens. « Ma grand-mère m’a appris à préparer le koki », affirme fièrement Maéva. Certains découvrent aussi l’agriculture sous un autre angle. Des jeunes prennent des notes, filment les méthodes paysannes, s’interrogent sur la transformation locale des produits. Le village devient alors un véritable laboratoire de créativité.

Entre liberté et ennui

Mais tous ne vivent pas cette expérience avec le même enthousiasme. Kevin, 15 ans, soupire : « Pendant mon séjour au village, il n’y avait pas de télé, pas de console, pas de fast-food. C’était dur. » Il se plaignait de l’ennui, du manque d’amis ou d’activités organisées. Les journées peuvent paraître longues sans les distractions habituelles. Pour pallier cela, d’autres improvisent : tournoi de foot dans un champ dégagé, concours de danse au rythme des smartphones, jeux traditionnels comme le ludo ou le songo. Il y a aussi les soirées autour du feu, avec des histoires de chasse, de totems ou de génies qui font frissonner ou éclater de rire. Au-delà des anecdotes, les vacances au village sont surtout une immersion dans l’histoire familiale. On visite la tombe des grands-parents, on découvre son clan, ses origines. « Avant, je ne connaissais pas la signification de mon nom. Ici, j’ai appris que c’est celui du grand-père de mon père », confie Loïc Bem. Ces séjours permettent aussi de nouer des liens avec les parents restés au village, de cultiver le respect intergénérationnel et de mieux comprendre les réalités rurales. Vers la fin des vacances, une envie de retour commence à se faire sentir.

« J’avais déjà hâte de retrouver mon lit, ma douche, mes potes », admet Maéva. Pourtant, beaucoup reconnaissent qu’ils repartent changés, plus responsables, plus enracinés, plus ouverts. Les vacances au village, entre corvées et découvertes, riment avec transmission. Elles ne sont pas toujours reposantes, mais elles forgent le caractère, renforcent les liens familiaux et reconnectent la jeunesse à ses racines profondes.